|

Jeannine

Verdès-Leroux «Les Français d'Algérie

formaient une société complète» Jeannine Verdès-Leroux, directeur de recherche au CNRS et à la Fondation nationale des sciences politiques, a consacré aux Français d'Algérie un livre fondé sur une vaste enquête. |

|

Grâce à l'exploitation

d'une immense documentation (écrite pour le XIX e siècle

et la première moitié du XX e ), et à plusieurs

milliers d'interviews de témoins de toutes origines et de

tous milieux pour la période contemporaine, voici l'étude

la plus fouillée consacrée aux Pieds-Noirs. Ce livre montre comment s'est formé l'imaginaire et la culture, une certaine façon de penser, de vivre et de sentir de ceux que l'on a méchamment appelés « les petits Blancs ». Loin des préjugés des métropolitains pour les Pieds-Noirs et des Pieds-Noirs pour les Algériens comme pour la métropole, cette recherche nous permet de mieux comprendre le traumatisme et les déchirements constitutifs de la guerre d'Algérie. Sociologue et historienne, chercheur au Centre d'études de la vie politique française (CNRS-Sciences-Po), Jeannine Verdès-Leroux est l'auteur de plusieurs ouvrages, en particulier Au Service du parti. Le Parti communiste, les intellectuels et la culture, 1944-1956, et Le Réveil des somnambules. Le Parti communiste, les intellectuels et la culture, 1956-1985 (Fayard, 1987). |

Les

Français d'Algérie - De 1830 à nos jours. Jeannine Verdès-Leroux Editions Fayard ; broché ; essai ; 05/2001 Prix : 23,75 Euros |

|

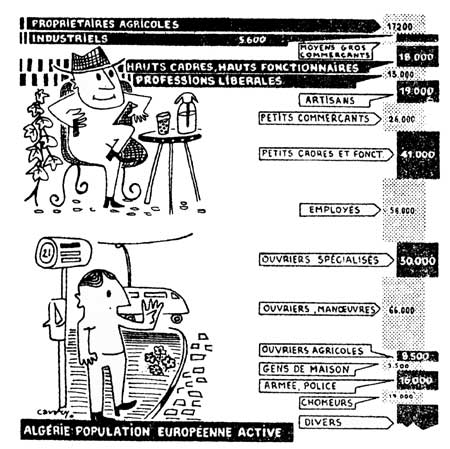

Quelle était

l'origine sociale des Français d'Algérie ? Extrêmement diverse, à la mesure de leur origine géographique. Français, Espagnols, Italiens ou Maltais, ils provenaient de tout le pourtour méditerranéen. Mais on trouvait également des Alsaciens ou des gens du Nord, des Polonais ou des Allemands. Du point de vue de leurs conditions, ils formaient une société complète. Vers 1960, sur plus de 900 000 Européens, on ne comptait que 19 000 colons au sens strict dont - ce sont les chiffres de Germaine Tillion - 300 riches et 10 excessivement riches. Des milliers d'agriculteurs exploitaient moins de dix hectares, certains moins de trois hectares. Sur les hauts plateaux, ce n'était parfois que des champs de pierre ! |

Texte de

la Dépêche Quotidienne d'Algérie mercredi 17

février 1960 |

| Mais

les pieds-noirs étaient majoritairement des citadins : ils

pratiquaient tous les métiers, et beaucoup de petits métiers. A partir de quel moment s'est forgée une conscience des Français d'Algérie ? Cette conscience s'est forgée dans l'exil. Là-bas, c'était le bonheur : le climat, le paysage, les odeurs, les saveurs, un peu d'ascension sociale pour ceux qui étaient arrivés pauvres. Ils pensaient, comme l'a dit un écrivain pied-noir, Jean Pélégri, qu'«il en serait toujours ainsi». Quand on vit bien, on ne pense pas tous les jours à ce que l'on est. Et puis, les Européens ne formaient pas une communauté unie, si ce n'est à l'extrême fin de la guerre d'Algérie : au départ, les Maltais, par exemple, n'avaient rien à voir avec les Alsaciens. En réalité, c'est le sort qu'ils ont partagé et la manière dont ils ont été accueillis ici - c'est-à-dire pas accueillis ou mal accueillis - qui ont créé entre eux une solidarité très forte. Est-ce que l'expression «Algérie heureuse» revêt un sens ? On peut dire que, s'il y a eu une guerre aussi violente, c'est que quelque chose n'allait pas. Mais c'est encore Jean Pélégri qui a écrit, dans Ma Mère l'Algérie, que «les historiens seront étonnés le jour où ils verront des correspondances qui continuent à s'échanger». Lorsque j'ai réalisé mon enquête, des Français m'ont montré les lettres qu'ils recevaient d'Algérie : un médecin, c'était d'anciens patients ; un cultivateur, d'anciens ouvriers. Si, quarante ans après, il y a encore un échange, cela veut dire qu'il y a bien quelque chose qui passait entre les deux communautés. Il existe une affectivité qu'il faut connaître et comprendre, ne serait-ce que celle de ces instituteurs qui n'avaient que des enfants kabyles, qui les aimaient et leur apprenaient Ronsard ou Du Bellay. Est-ce que vous souscririez à l'idée que l'Algérie était une nation en formation ? C'est ce qu'avait affirmé Maurice Thorez en 1939. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand est né ce sens national chez les Algériens. Or, j'ai été impressionnée en voyant que des hommes d'une gauche très ferme, je pense par exemple à Claude Jullien ou à Marc Ferro, affirment que ce sens national est né très tard : dans les années 50. En réalité, et on le voit bien si on lit les textes de Ferhat Abbas des années 30, ceux qui composaient l'élite musulmane d'Algérie avaient envie d'être français. Ils trouvaient qu'on ne faisait pas assez attention à eux, qu'on ne faisait pas assez pour qu'ils soient des Français comme les autres. Toute une partie des Algériens, au fond, allait dans ce sens. Mais c'est très complexe. Ce grand territoire était hétérogène : il n'existait pas un type de population uniforme mais des Arabes, des Kabyles, des Chaouias, des Touareg, etc. Des conflits les opposaient et les opposent toujours. Le peuple algérien, c'est un concept inventé par le FLN et devenu un mythe après l'indépendance. Si on avait trouvé des solutions d'intégration et de citoyenneté pour les musulmans, est-ce que l'Algérie française aurait pu durer ? On ne refait pas l'Histoire. Et surtout, après la Seconde Guerre mondiale, le pays se replie : l'idée impériale, qui avait tant séduit dans l'entre-deux-guerres (songeons au succès de l'Exposition coloniale de 1931), n'est plus dans l'air du temps. Après 1945, la colonisation, qui était auparavant une valeur positive, devient le colonialisme, réflexe honni. Le pays qui a souffert de la guerre et de l'Occupation se reconstruit : le sort de l'outre-mer l'indiffère, et c'est pour cela que la guerre d'Algérie sera impopulaire. Au fond, le refus des Algériens était plus grand ici que là-bas. En Algérie, il y avait peut-être du paternalisme, il y avait peut-être un décalage culturel et social, mais Européens et musulmans vivaient ensemble. Ici, l'Algérien, c'était l'homme venu d'ailleurs, l'immigré que l'on faisait travailler dans des conditions abominables. Alors, c'est la Seconde Guerre qui a tué l'Algérie française ? Du point de vue de la France, oui. En 1930, les fêtes du centenaire de l'Algérie française ont duré six mois. A Alger comme à Paris, des dizaines de discours ont été prononcés par les officiels de l'époque : ils paraissent aujourd'hui incompréhensibles tant les mentalités ont changé. Président de la République, ministres, écrivains ou journalistes, tout le monde trouvait que nulle autre nation que la France n'avait aussi bien réussi dans l'entreprise coloniale. Pour mon enquête, j'ai rencontré beaucoup de vieux messieurs qui me parlaient avec les mots de la IIIe République : patriotisme, amour de l'armée, grandeur de la France, expansion coloniale, rôle éducateur de l'école, émancipation sociale, etc. Ce décalage avec les Français de métropole sera une des sources du drame. Comme historienne, quelle satisfaction avez-vous retirée de votre travail ? Mon livre a paru il y a trois ans, mais il me vaut toujours du courrier : il a suscité un grand intérêt dans une communauté qui a terriblement souffert. Des pieds-noirs m'ont dit que leurs petits-enfants, qui avaient appris au lycée que les Français d'Algérie n'étaient que des racistes qui faisaient «suer le burnous», après avoir lu l'ouvrage, ont jeté un autre regard sur eux. |

| Cette

liste de livres et publications n'est évidemment pas exhaustive

et est en perpétuelle évolution. Malgré nos soins,

il est possible qu'une des adresses ne soit plus valide, signalez

le nous ainsi que les livres qui vous semblent digne d'intérêt.

Merci d'avance. |